五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)の中でもあまり重視されていない嗅覚(きゅうかく)ですが、“におい”はおいしさを感じたり、危険を察知する役目を持つなど、人間の基本的な機能に欠かせない重要な感覚の1つです。

- * 嗅覚減退(においが良く分からないこと)のある方

- ガス・ガソリンもれ、火事の煙、食物の焦がしたにおいなど、気付くのに遅れると生活上危険なので検査・診断が必要です。

- * におい・香りが重要な職業の方

- 調理師、ソムリエの方や焼酎醸造、アロマテラピーなどに従事されている方は、嗅覚が自分では正常だと思っていても、自分の正確な嗅力を知ることは仕事のqualityを高める意味でも大切です。

- * 高齢の方

- 視力、聴力と同様、加齢により嗅力も落ちる事が最近明らかになったので、注意が必要です。

- * 基準嗅力検査

- 5種類・8段階の薬液を濾紙に浸して、においをかぐことによりその種類を答える検査です。過去19年間で延べ3200人検査しました。

平均認知域値すなわち嗅力は、−2から5.8であり、1以下が正常で以後、軽度・中等度・高度障害と段階的に判別され、5.6以上が嗅覚脱失となります。

- * カード式嗅覚検査

- 日本人の生活習慣に適合した香りを中心に選択された簡易な嗅覚同定検査です。

4つの選択肢から、何のにおいを感じたかを1つ選んで回答する検査で、12種類中、9種類以上正解が正常です。

選択肢として、家庭用ガス、バラ、墨汁などがあります。

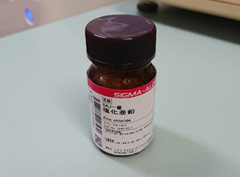

- * スティック型嗅覚検査

- 2つに折り曲げた薬包紙に、においスティックを塗布し、擦りあわせた後、匂いを嗅いで回答する検査法で、においの種類、判定法などはカード型嗅覚検査と同じです。

選択肢として、カレー、バラ、蒸れた靴下などがあります。

- * 静脈性嗅覚検査

- アリナミン(VitB1)を静注して潜伏時間・持続時間を測定します。

- * 鼻腔内視鏡(ファイバー検査)

- 鼻アレルギー・慢性副鼻腔炎・鼻茸(ポリープ)などの疾患の有無、嗅裂部の開存度をチェックし、鼻腔所見はTVモニターにて供覧できます。

- * 日常のにおいアンケート

- 日本人の生活様式をふまえたアンケート検査で、正解率70%以上が正常です。

- * リンデロン(ステロイド)点鼻療法

- 懸垂頭位(仰向けに寝て、肩枕を入れ、かなり反り返る姿勢)にて点鼻液を両鼻腔に3滴ずつ点鼻し、そのままの体勢にて5分間保持する治療を、毎日朝夕2回行います。

ベッドサイトにて具体的に指導し、受診のたびごとに点鼻室にして点鼻します。従来の懸垂頭位法(写真)の他、頚椎の悪い方には側臥位法を行います。

- * 当帰芍薬散

- 主に新型コロナ後遺症、感冒、交通事故などの嗅神経性嗅覚障害や、妊娠中の方に対して処方する漢方薬です。

- * 嗅覚刺激療法(嗅覚トレーニング)

- 主に新型コロナ後遺症に対して施行します。日常、身の回りのものを頻回に嗅ぐことによって神経の興奮を持続させる方法です。

- * 上咽頭擦過療法

- 新型コロナ後遺症、自己臭症(副鼻腔炎はないのに常に自分が臭く感じる)に対して1%塩化亜鉛を咽頭扁桃に綿棒で擦過します。週2回5週間の計10回行います。

日本アロマセラピー学会九州地方会in鹿児島

令和7年10月26日にカクイックス(かごしま県民)交流センターにて開催しました。鹿児島では10年ぶりでした(Sweet Smell 2016年4/5月号参照)。

以下概要です。

- 自院で続けてきた産褥ケアとしてのアロマセラピー

- 柿木博成院長(柿木産婦人科)

- 日帰り、宿泊型などの産褥ケアに対して行政からの補助が始まってきており、自治体によって金額は異なるが大変有難いことだと感じている。精油の選択は柑橘系やラベンダーなどが主流だが、ネガティブな状況で使用する場合はプルースト効果で悪い場面が甦ることがあるので、日常で頻回に嗅ぐ香りではない精油を敢えて選択させている。

- 企業型保育園スタッフに対するストレス緩和の実践

- 永田江利加看護師(Blue Bee代表)

- 10名に施行し2名に改善が見られた。ストレス簡易調査票については厚生労働省のストレスチェック指標を基にした算出方法により評価した。企業から福利厚生として要望があった場合に職員の方々にアロマケアを導入していく、という図式で多くの企業と契約に繋げている。

- 鹿児島実業高校野球部専属アロマトレーナーの導入と14年間の活動報告

- 川畑真希子看護師(レイライン代表)

- 14年間活動して6回甲子園に出場。「奇跡のバックホーム」の元阪神の故横田慎太郎さんとのエピソードも披露。思春期の方々へスポーツアロマをするうえでコミュニケーション上、気を付けていたことはありますかとの質問に「沢山の時間を費やして関わり、話をよく聞いて一人一人と良好な関係を構築することが大切だと思う」と返答。

- 香気の持つ鎮痛・抗不安作用とその神経回路機序

- 柏谷英樹先生(鹿児島大学医歯学総合研究科 生体機能制御学講座統合分子生理学講師)

- 目を閉じて香りを嗅ぐことは視覚を遮断する事で、ほかの感覚をより鋭敏に感じることができるため脳科学的にも意味がある。Hummel(ドイツ・ドレスデン大学)が4種類の香り(バラ、レモン、ユーカリ、クローブ)を約2ヶ月間、1日2回イメージしながら嗅げば嗅覚障害の約7割が回復する(嗅覚刺激療法)と報告したが、もう少しバリエーションがあった方がいいと思う。特にカレーはたくさんのスパイスが入っているので勧めたい。焼酎「だいやめ」は熟した芋を使うことによってリナロール成分が増えてライチのようないい香りになる。

質疑応答ではリナロールを分娩時に使いたいのですが、リセットされる時間はどれくらいですかの問いに「実際のところは分かってないが、自身で実験した結果は10分くらいなので、香りを長時間嗅がせるよりも何分かごとに香りを飛ばしたほうが良いと思う」と。またコロナは中枢性のウイルス障害の可能性はありますかの問いには、「まだ分かっていないが、その可能性も否定できない」と各々コメントされました。

- においスティック検査(実技)

- 当院院長

- においスティックの四択問題1問(正解:みかん)と官能表現1問(正解:家庭用ガス)を実施しました。官能表現では現地会場からは青のりの香り、ストーブを消した時の臭い、ガソリンスタンドを通った時のにおい、新緑の森の中で赤ちゃんの頭を嗅いだにおい、ガス火で炊いたご飯に乗せた海苔の佃煮、冬の寒いときのストーブ、などの意見が出ました。一方ZOOM(チャット)では、焼肉屋さんに行った後に服に付いてしまったにおい、焦げたにおい、スパイシーな香りでウイスキーを飲みたくなる、などの意見でした。優勝は会場の部は「ポテトチップス青のり味を2〜3日開けておいて、食べようか迷うにおい」の柏谷英樹先生に、またオンラインの部では「ブリヂストン工場(久留米市)の前を通った時のにおい」の久保浩子さんに決定しました。

- 浮腫へのアプローチ〜様々な症状・疾患に合った施術法〜

- 川畑真希子看護師(レイライン代表)

- 講演25分の後、施術の実技を別会場で25分設けました。浮腫アプローチの時間配分は臀部、特に大転子部へのアプローチを長めにしている。キャリアオイルは主にホホバオイルを使用している。吸収するオイルは微量にしか使わず、スキンケアで使用する場合はニベアなど手に入りやすい基材で対応するよう指導している、などと述べられました。

今回はにおい検査と施術もオンライン配信するために、通常の地方会の如く学会本部事務局でなく、当方が「代替ホスト」となりZOOMを主導しました。そのため当院電カルのSEを3人も配置したのですが、開催直後しばらく入室できない、施術で一部映像が乱れた、におい検査でのチャット回答が会場スクリーンに表示されない、バッテリー不足にて発表用PCのコンセントを入れた途端に逆に電源が落ちてしまった、などのトラブルが出てしまいました。全て早急に対処・復旧できましたが、IT管理の難しさを痛感しました。

参加者数は総計65名で現地53名、オンライン12名でした。しかも65名のうち非会員が47名でした。会終了後は地方会としては珍しく懇親会も設けて12名参加でした。非会員の参加費を学会臨時理事会にかけてまで値引きしたのが奏功したのかもしれません。あとオンライン全盛の昨今ですが、まだまだ対面開催での直接的な人との触れ合いのニーズが高いのではと再認識した次第です。

来年は熊本で開催予定で、九州地方会の開催は初めてとなります。

この欄では毎月におい・香りについての話題・所感について掲載する予定です。

におい・香りに関する質問をお寄せ下さい。

◆バックナンバー◆